ところで、11月9日のブログには、多摩川白衣観音菩薩の境内で見た古い絵図のことを書きました。

それで今回は、この絵図のなかに描かれてあった「土手」について、あれこれと探ってみようというコンタンです。

結論から話せば

川崎市にあった宮内村を囲っている土手は、この絵図と同じだろう

というのが今回の話です。

そういうことで今回のお題は、

宮内村の土手は絵図にあった

にしました。

今回も文章はできるだけ省略します。

紙芝居を見ているイメージでどうぞ。

では、始まり、はじまりー

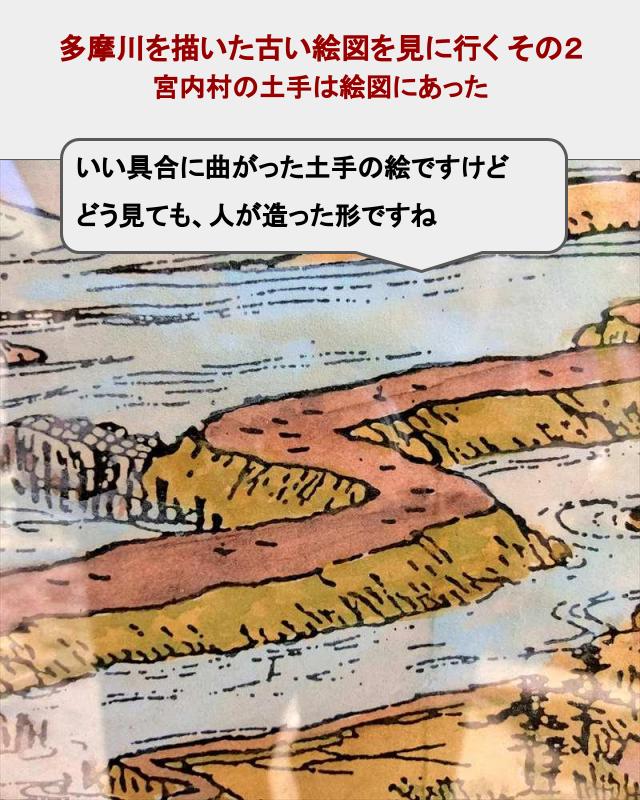

まずは、絵図をじっくりと見ましょう。

土手の絵をじっくり見たところで、昔のこういう土木工事は、すべて人の手で行ったのですよね。

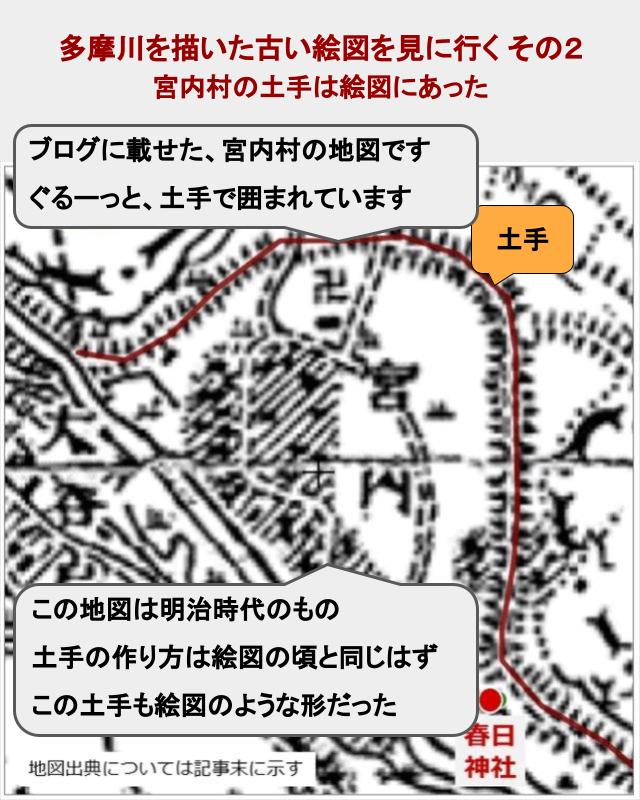

江戸時代も、明治時代も作業のやり方は、ほとんど同じだったはず。

そうすると、河原の土手の作り方もずっと変わらなくて、おなじ形になったと思います。

そしてつぎの地図が、川崎市にあった宮内村とその土手です。

「今昔マップ on the web」 地図

時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」(C)谷謙二により作成されたものから一部を抜粋し、記号等を追記して使用

https://ktgis.net/kjmapw/index.html

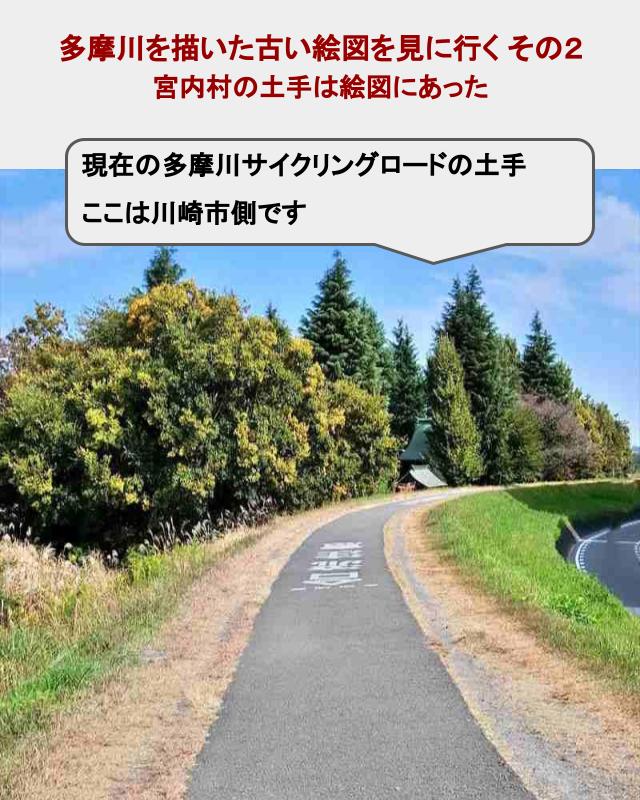

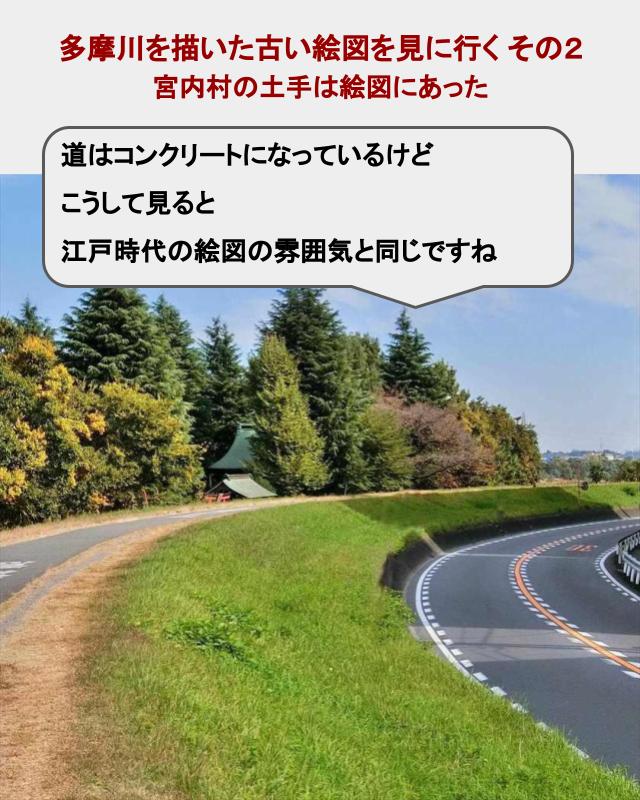

さて、ここからは現在の話です。

時代が変わっても人の発想は同じで、ちがうのは、今では機械が作業をするようになったことですね。

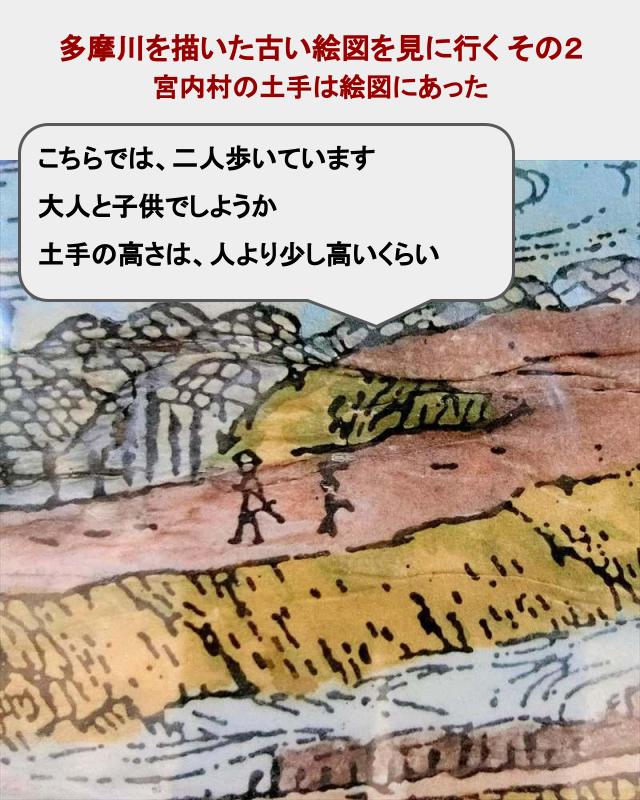

絵図に、土手の上を歩いていた人がいましたね。

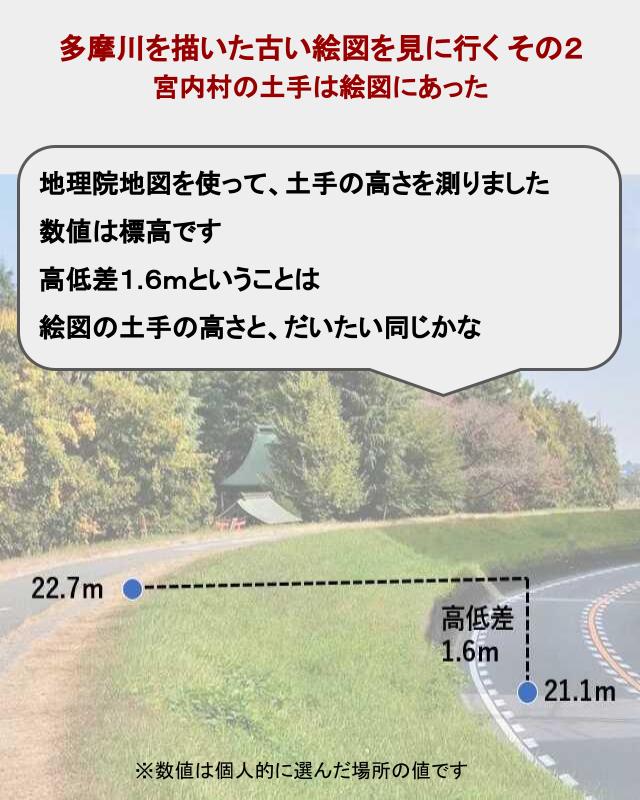

その土手の高さは、人より少し高いくらいでした。

そこで、この写真の場所の高さを測ってみました。

なんと、人の背丈と、ほとんど同じでした。

前回のブログ

宮内町のいろいろ

多摩川の筏道をさがして歩きます